近日,由我校讲席教授、欧洲科学院院士袁小聪领导的深圳大学纳米光子学研究中心,应《Nature Nanotechnology》主编Alberto Moscatelli博士邀请,在该期刊“News & Views”专栏撰写题为“Vortex lasers through collective boundary scattering”的评论文章(https://doi.org/10.1038/s41565-025-01970-9),该中心张强助理教授为文章的第一作者,袁小聪教授为通讯作者。文章聚焦北京大学彭超团队的最新研究成果(Nat. Nanotechnol., 2025, DOI: 10.1038/s41565-025-01964-7 ),深入解析了基于光子晶体集体边界散射的旋涡激光生成机制。

传统光子晶体研究多将晶胞视为孤立单元,通过调控其强度、相位或偏振特性实现功能设计。然而,耦合局域模式可引发超模、晶格共振等集体现象,展现出与单个谐振器截然不同的物理行为。

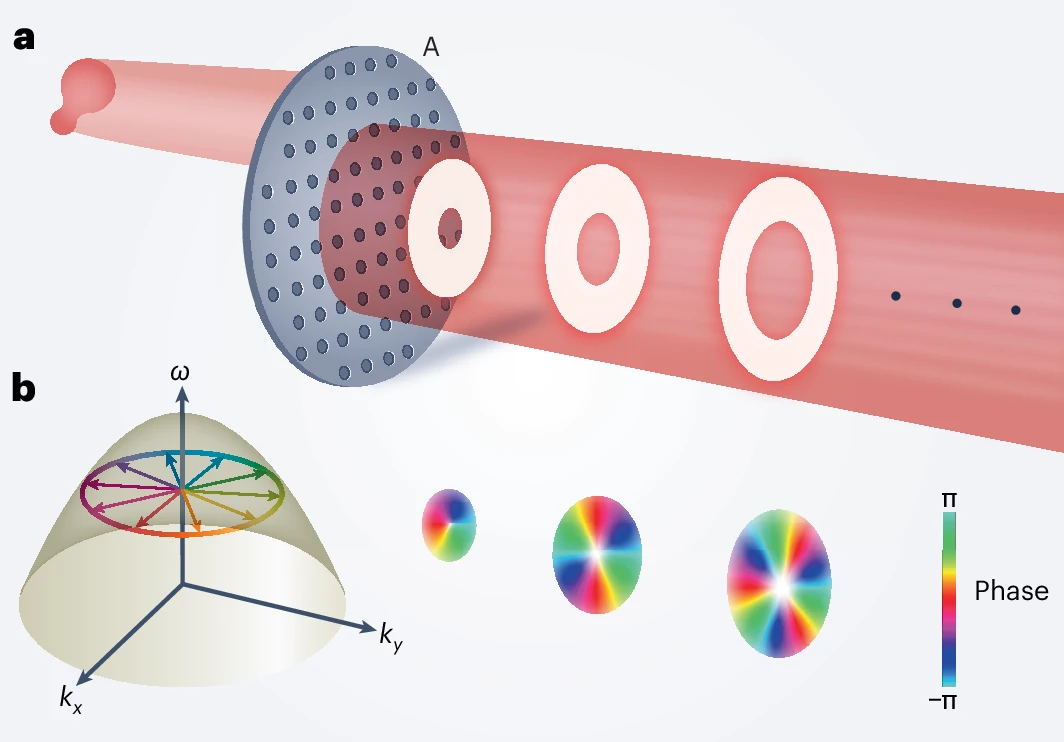

研究团队创新性地提出,离散导模共振的集体振荡可实现手性光发射,该工作发现,实空间中少数谐振器的集体行为可映射至动量空间,并通过构建圆形边界的有限方晶格光子晶体,证实边界散射能诱导动量空间等频线上波导模式的相干叠加。理论分析表明,这些模式由等幅但相位渐变的k矢量构成,其积分结果呈现贝塞尔函数特征,在实空间则表现为具有螺旋相位波前的光学旋涡。圆对称性导致体系存在顺时针/逆时针简并模式,而通过非对称光泵浦引入的非厄米耦合可打破手性对称性,实现单一旋涡模式的定向激发。相较于回音壁模式,该机制无需预设光学限制路径,为片上集成提供了新思路。

评论文章高度评价了这一突破性成果,并指出未来研究可进一步探索集体导模共振与准BIC(连续域束缚态)机制的协同效应。通过优化电泵浦电极设计,有望简化非对称泵浦条件,推动电驱动旋涡激光器的实用化进程。

论文信息:https://www.nature.com/articles/s41565-025-01970-9